8/30(土)《鳴く虫と郷町関連企画》鳴く虫と調理実習 昆虫を食べてみよう ~講座編~

2025.09.22

みなさん、こんにちは! ラスタホールです。

今回は、前回に引き続き、「《鳴く虫と郷町関連企画》鳴く虫と調理実習 昆虫を食べてみよう」についてをレポート!

前回(食材集め&試食編)はスタッフによるセミの試食まででしたが、今回は講座編となります。

※前回に引き続き、昆虫が油で揚がっている様子がありますので、苦手な方はご注意ください。

※専門家の指導のもと、収獲・調理・試食を行っています。

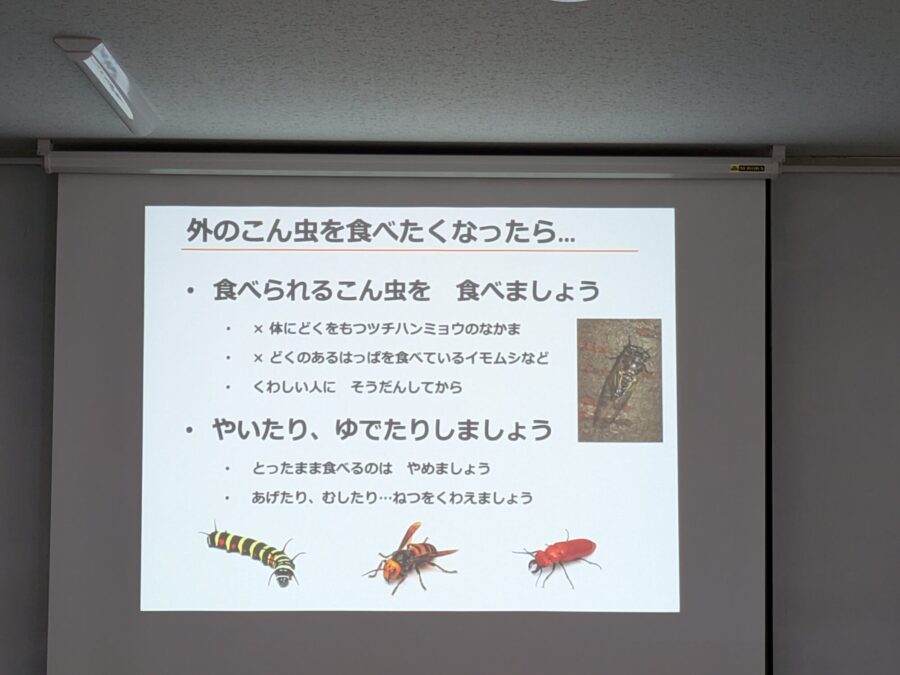

昆虫には、微生物が付着していたり、寄生虫をもつものもいるため、正しい知識なく食べることは危険です。必ずよく水で洗ったり、加熱・冷凍処理を行いましょう。

また、エビやカニなどの甲殻類アレルギーを持つ方も、同様のアレルギー反応を起こす可能性がありますので、避けましょう。

更に、死んだ虫は体内にどんな未消化物が残っているか分かりません。死んだ虫は食べないようにしましょう。

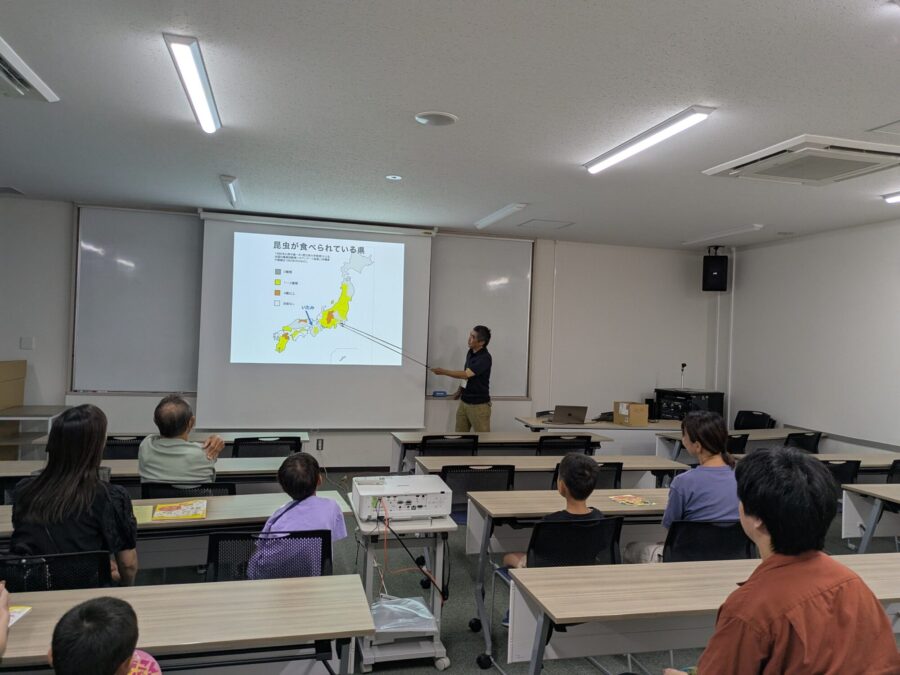

まずは講座室で、伊丹市昆虫館・坂本館長による昆虫食についての解説を聞きます。

昆虫食は、貴重なタンパク源として、日本を含む世界各地で食されてきました。

なぜ昆虫を食べるのか、どんな昆虫が食べられているのか、など、知らないことがいっぱい🦗

日本でよく食べられているのは、ハチノコやイナゴなどが有名ですね。

(坂本館長の得意料理は、ハチノコご飯🐝🍚!)

昆虫は、伝統的に日本各地で食べられており、特に長野県はハチノコ・イナゴ・カイコ・ザザムシが「信州4大珍味」とされ非常に有名です。

冒頭にも注意書きを書きましたが、昆虫を食べるときは、毒の有無や衛生面、調理法、アレルギーなど注意が必要です。

昆虫食初心者さんは、イナゴの佃煮など加工食品として販売されているものからチャレンジするのがいいかもしれませんね。

さて、お勉強の後は、本日のメイン【調理実習】!🍳

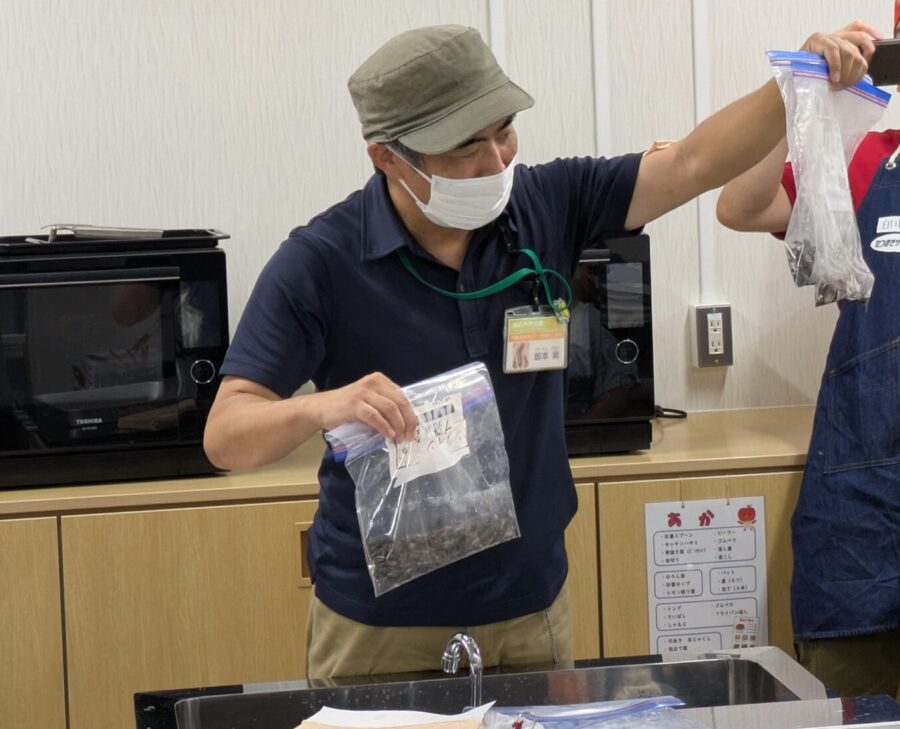

収獲したセミや、コオロギ、ササキリ、イナゴ、バッタなどが本日の食材。

(バッタは鳴く虫ではないですが、おまけで食べてみます)

事前に職員が下処理を行い、しっかり水で洗って冷凍していたもの(冷蔵庫で解凍済み)です。

エプロンや三角巾、マスクをつけて、いざ調理!

油跳ねしないように、竹串で穴をあけ、油の準備もします。

今回は、素揚げなので、油が高温になったら、あとは揚げるだけ。

下処理もしましたが、油跳ねには注意注意…。

カラッと揚がるセミ👇

こちらは、ササキリや、バッタたち👇

コオロギたちもしっかり揚がりました🦗。

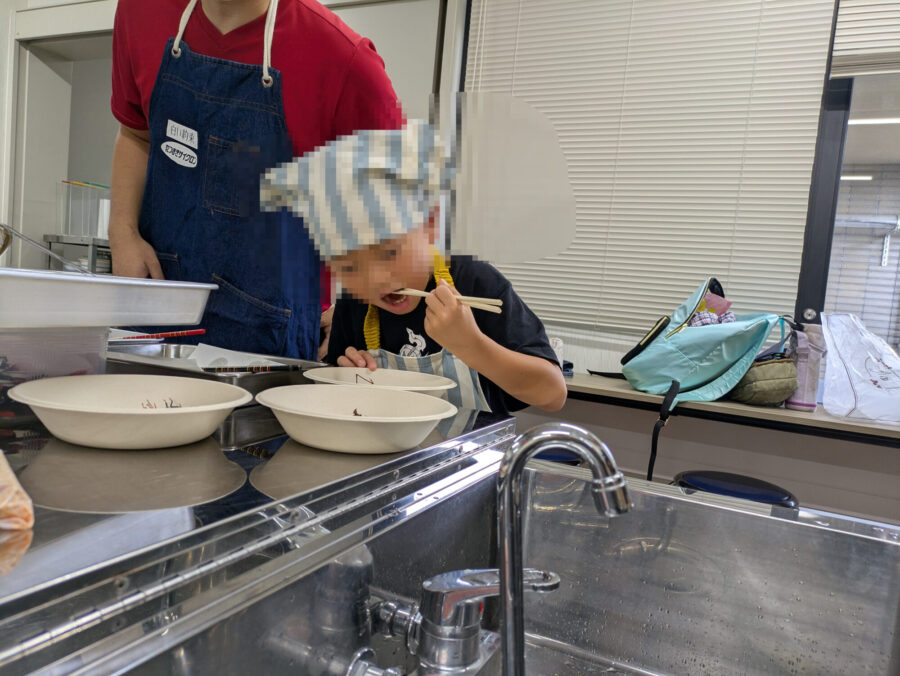

油で揚げた虫たちに塩をかけて、アツアツのうちにいただきま~す!🦗

おいしい!🦗

子どもたちには、意外とバッタたちが人気!

すごい勢いでなくなってしまいました~。

「おいしかった虫アンケート」では、コオロギが一位🥇 セミが二位🥈 バッタ系が三位🥉 という結果に。

「コオロギ🦗の味が、「やめられない とまらない」で有名なスナック菓子の味だった」という意見も👀

やはり、昆虫はエビ🦐のような味が多いんですね…。

今回は、「鳴く虫と郷町」関連企画として、コオロギなどの(主に)鳴く虫を食べてみましたが、他にも食べられる&美味しい昆虫食はたくさんあります。

興味がある方は、インターネットや図書館で調べてみると、色んな食べ方やレシピが出てきますので、興味がある方は検索してみてください。

以上で、「鳴く虫と昆虫食」レポートは終了です!

材料の収獲などの準備、お片付けなど大変なこともありましたが、ラスタホールスタッフも楽しく講座を開催させていただきました🦗

ご参加いただいた方、ありがとうございました♪

「鳴く虫と郷町」関連企画は、まだまだ他にも盛りだくさん!

今後、他のイベントのレポートもお届けします!

どうぞ、お楽しみに!!!

<おまけ>

今回のブログの中で、コオロギ🦗の絵文字は何回でてきたでしょう?

こちら、バッタの絵文字ではなくコオロギの絵文字なんです。

数少ない虫の絵文字の中でも、採用されているコオロギ。

せっかくなので、数えてみてくださいね!