2026年3月閉館

AI・HALL(伊丹市立演劇ホール)

アーカイブサイト

「<Take a chance project>のこと」 桑折 現

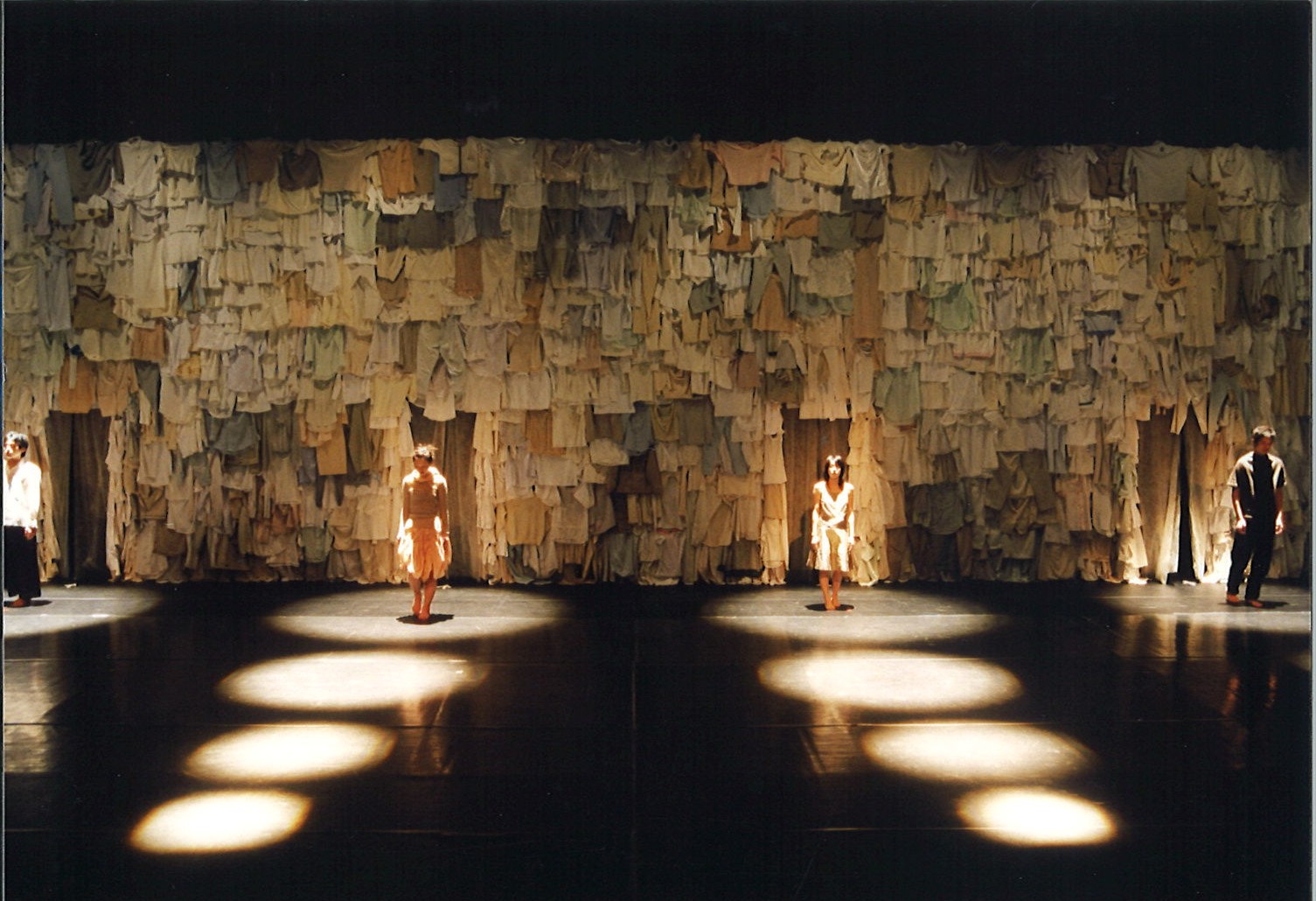

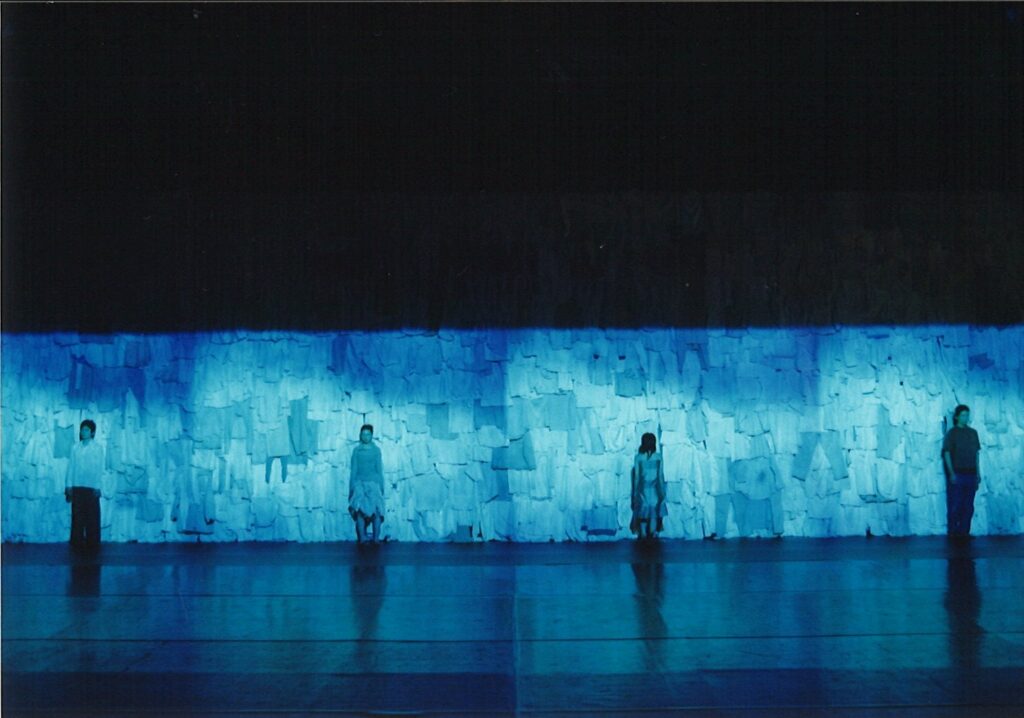

Take a chance project 004 dots『うつつなれ』(2003年)

10代半ばの頃、滋賀から伊丹まで通い、AI・HALLで数多くの演劇作品を観て大きな影響を受けました。この舞台に立ちたいと思い、劇場主催の出演者オーディションを受けたこともあります。当時の私にとって、AI・HALLは憧れの劇場でした。

京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科に入学し、とにかく作品を作りたいと考えていた私は、同級生たちと〈dots〉というグループを結成しました。

〈dots〉は、演劇やダンスといった既存の枠組みに依拠せず、身体・空間・映像・音といった舞台要素の関係性を編集・再構成することで上演を立ち上げようとしていました。ジャンルの横断というより、舞台芸術を成立させている構造そのものを問い直す実践を志向していたと言えるかもしれません。

学内外で作品を発表する中で、AI・HALLのダンス事業プロデューサーであった志賀玲子さんと出会いました。当時の私は、舞台芸術という枠組みの中で何が可能なのかを模索し続けており、その試行錯誤の過程に可能性を見出してもらえたのだと思います。いくつかの作品を観てもらい、多くの対話を重ねたのち、大学3回生の頃に「Take a chance project」の企画について話を聞きました。

最初の4組の参加アーティストの中で、私たちはとびきり若い存在でした。劇場主催で作品を制作するということの意味も十分に理解できておらず、予算や機材、広報、制作体制まで含めた包括的なサポートには驚かされました。選出されたことへの喜びと同時に、作品を公共の場に提出する責任の重さを、次第に強く意識するようになりました。

1組のアーティストと3作品にわたって継続的に関わるこの企画は、作家を時間をかけて育てるという明確な意思の表れであり、非常に大胆でリスクを伴う試みだったと感じます。

志賀さんは、「関西から、小劇場よりも大きな空間でフルレングスの作品を作ることができるアーティストを育てたい」と語っていました。公共劇場が主体となり、若手アーティストの実践に長期的に伴走するという姿勢には、大きな覚悟があったのだと思います。創作過程では厳しい意見も多く受けましたが、それは未成熟な表現をそのままにせず、作品として成立させようとする真摯な関わりでした。

志賀さんをはじめ、音響の加藤陽一郎さん、小倉由佳子さんなど、多くの劇場スタッフの方々に支えられていました。

1作目の本番を迎えたときは、心臓が口から飛び出しそうなほど怖く緊張していましたが、無事に上演を終え、翌年には東京・スパイラルホールで再演する機会にも恵まれました。

「Take a chance project」を通して、私は作品を作り、世に出すことの責任と深み、そして喜びと怖さを学びました。創作は当時の私にとって常に不安と隣り合わせで、ときにその怖さに飲み込まれることもありました。しかし、その過程で考え、感じたことは今も舞台芸術と社会に向き合い続けるための確かな礎となっています。

作家にチャンスを与える試みは、必ずしもすぐに成果が見えるものではありません。それでも、劇場が時間をかけて伴走することでしか生まれない表現があると感じます。

「Take a chance project」以降、関西では同様の育成事業が継続され、その精神は今も受け継がれていると感じています。舞台芸術は一度の機会や成功だけで成り立つものではなく、継続的な実践によって支えられます。公共の場でチャンスが灯され続けることは、作り手と観客の双方にとって大切な道標となるはずです。

憧れの劇場が立ち上げた大きな挑戦に参与できたこと、そしてその最初のアーティストの一人として選ばれたことを胸に留めながら、これからも活動を続けていきたいと思います。心から感謝しております

桑折 現(こおり・げん)

俳優・演出家。京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科卒業。在学中に<dots>を結成。主宰及び全作品の構成・演出を担当。京都を拠点に2001~2015年まで活動を行う。近年は俳優としての活動に比重を移しており、2025年度には「1人の俳優のための5人の演出家による上演」を企画し、1年間で5人の演出家と共に5作品の新作を製作し全国4都市をツアーするプロジェクトを始動。